황규태선생은 영원한 오빠다. 연세는 팔순을 넘겼지만, 행동이 젊고 생각이 젊기 때문이다. 기존상식을 희롱하고, 고상함에 야유를 던지는 자유분방한 작업 스타일에다 생활습관까지 젊은 작가들 빰 치는 현역이다.

처음엔 다큐멘터리사진가로서 신문기자로 일했지만. 70년대 초 미국으로 건너가며 작품성향이 완전히 달라졌다. 다른 장르에서나 볼 수 있는 초현실주의 사진을 온 몸으로 실천했다. 그 10년 뒤 처음 본 선생의 사진은 충격 그 자체였다. 지금은 미술과 사진의 장르가 무너졌지만, 그 때는 비사진적이란 생각도 들었으나, 마음을 끌어당기는 흡인력이 장난이 아니었다. 마치 예언가처럼 지구환경과 문명의 위기를 경고하며 종말적인 상황을 재현해 보였다.

선생의 작품들은 문명에 대한 통렬한 비판이었다. 그 당시 보여 준 이와 같은 일련의 작품세계는 리얼리즘 사진이 주류를 이루던 한국사진계에 일대 파란을 일으켰다. 80년대 후반 유학파들이 귀국하여 ‘한국사진의 수평전’이란 새로운 사진 바람을 일으켰지만, 그 위에 황규태 선생이 계신 것이다.

지금은 상황이 달라졌지만, 그 당시는 엄두도 못 낼 시기였다. 표현방법으로서의 기술적인 문제에 앞서 임응식선생께서 주창한 생활주의 리얼리즘이라는 틀에 갇혀, 자칫 ‘낙동강 오리알’신세 되기 십상이었기 때문이다.

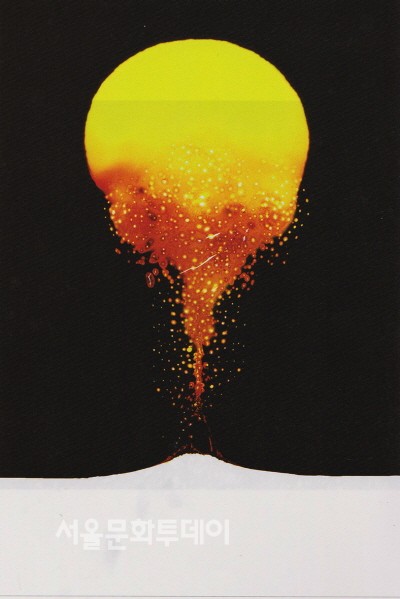

선생은 사진의 표현 확장을 위해 온갖 실험을 거듭했다. 이중노출과 몽타주는 물론, 때로는 필름을 태워 이미지를 얻기도 했는데, 요즘은 디지털 테크놀로지를 활용하며 아날로그와 디지털의 경계를 자유롭게 넘나들고 있다. 그런 실험정신 덕에 한국 포스트모더니즘의 대가로 자리 잡게 된 것이다.

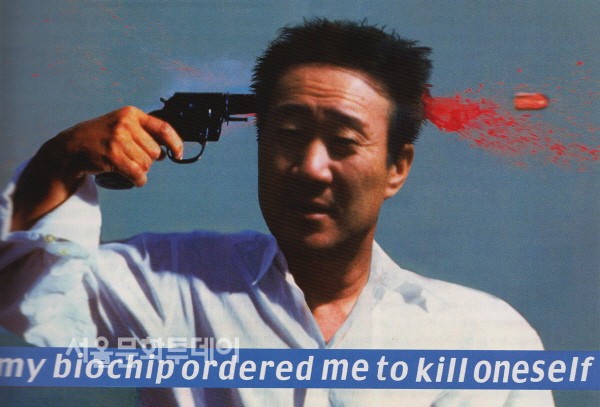

젊은 시절 스스로 모델이 되어 자신의 머리에 총을 쏘는 'Monologue' 작품에서는 입이 쩍 벌어졌다. 지구의 위기의식을 넘어 자멸로 향하는 메시지가 그렇게 강력하게 다가올 수 없었기 때문이다. 일찍부터 지구환경의 심각성을 알아챈 예언가로서, 생태적, 환경적, 문명적인 비판의식이 선생의 작품 하나하나에 뱀처럼 똬리 틀고 있었다.

선생께서 90년대 중반 무렵 귀국하여 선물한 ‘원풍경’ 사진집은 지금도 가끔씩 꺼내보는 나의 애장사진집 중 하나다. 사진의 외도라고 생각했지만, 사실상 사나이라면 외도도 한 번쯤 해보고 싶은 것이 본심 아니겠는가?

선생께서 미국에서 하시던 사업을 접고 귀국하신 후에 보여준 눈부신 활약은 젊은 사진가들의 귀감이 되었다. 우리나라에서 둘째가라면 서러운 선생께서 여지 것 국내에서 사진상 한 번 못 받다가, 이제 사 상을 받는다는 것도 도무지 이해되지 않았다. 상이란 것 자체가 웃기는 짜장면이지만...

이번 17회 동강국제사진제의 동강사진상 수상자전으로 열린 황규태선생의 ‘묵시록 그 이후’전은 오래된 작품도 몇 점 있지만, 대부분 최근에 작업한 작품들이다. 전시장 입구에 걸린 ‘Untitled 1969-1972’ 작품 앞에서는 말문이 막혔다. 요즘 생각이 아니고 50여 년 전에 그런 생각을 했다는 점이...

전시장을 들어서며 받은 느낌은 압도적이었다.

정면 벽을 가득 메운 눈동자 'Pixel,Big Brother'라는 작품이 마치 정신 차리라는 메시지 같았으나, 사실은 인간이 만든 기술에 의해 인간이 감시 당 하는 현실을 일깨우고 있었다. 확대된 컴퓨터 픽셀로 만들어진 그 눈은 생명체의 눈이 아니라 생명체를 감시하는 눈이었다.

그러니 작품에 다가서면 대갈통만한 픽셀이 드러나 도대체 무엇인지 알 수 없었다. 가까이 가면 실체가 사라지지만 항상 멀리서 감시한다는 말이었다. 사진이 아닌 컴퓨터 픽셀로 조형적 이미지를 만들었지만, 과학 문명의 종말을 다루기에 걸 맞는 방법이기도 했다.

사람이 마네킹처럼 보이는 'Usherette'이란 작품도 소름 돋게 하였다. 한 쪽 벽에는 만들어낸 복제 생명체들이 우글거리는 'Reproduction'란 작품이 주눅 들게 하였다. 태양은 녹아내리고, 생활쓰레기는 회오리바람처럼 지구를 덮치고 있다.

큰 일 났다. 빨리 전시 보러 강원도 영월가자.

이 전시는 9월21일까지 영월사진박물관에서 열린다.